ISO/IEC 42001 (AIMS/KIMS) Implementierungsplan: Risiken senken

Künstliche Intelligenz (KI) ist überall. Von den Tools, die wir bei der Arbeit nutzen, bis zu den Apps auf unseren Smartphones prägt KI, wie Unternehmen arbeiten und wie Menschen leben. Mit ihrem wachsenden Einfluss steigt auch der Bedarf, sie verantwortungsvoll einzusetzen. Fragen zu Vertrauen, Ethik, Datenschutz und Rechenschaftspflicht stehen inzwischen im Zentrum der Debatten in Vorstandsetagen und Regierungen.

Die im Dezember 2023 veröffentlichte ISO/IEC 42001:2023 ist der weltweit erste internationale Standard für Managementsysteme für Künstliche Intelligenz (AIMS/KIMS). Er bietet Organisationen eine strukturierte Vorgehensweise, um KI verantwortungsvoll zu entwickeln, einzuführen und zu steuern. Man kann ihn als das ISO 9001 der KI verstehen, nur dass der Fokus nicht auf Qualitätsmanagement liegt, sondern auf dem Aufbau von Vertrauen in Entwicklung und Einsatz von KI.

Warum wurde ISO 42001 entwickelt?

KI eröffnet enorme Chancen, bringt jedoch auch Risiken mit sich. Fehlgebrauch oder unbeabsichtigte Schwächen können zu Verzerrungen, Sicherheitsvorfällen, Reputationsschäden oder Verstößen gegen regulatorische Vorgaben führen. Bislang haben sich Unternehmen auf ein Flickwerk aus Ethikleitlinien und staatlichen Rahmenwerken gestützt, die je nach Land stark variieren.

Entwickelt wurde die ISO 42001 um:

einen globalen Massstab für verantwortungsvolle KI-Nutzung zu setzen

Organisationen beim Management von KI-Risiken zu unterstützen

Transparenz und Rechenschaft in der KI-Entwicklung zu fördern

Vertrauen bei Kundinnen und Kunden, Aufsichtsbehörden und Öffentlichkeit zu stärken

An wen richtet sich der Standard?

Der Standard richtet sich an jede Organisation, die KI entwickelt, nutzt oder auf sie angewiesen ist, egal ob großer Tech-Anbieter mit eigenen KI-Plattformen oder Unternehmen, die KI-gestützte Tools im Tagesgeschäft einsetzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden

ISO 42001 ist ein Schritt hin zu menschenzentrierter KI. Der Standard markiert den Wandel vom rein technischen Werkzeug hin zu einer Technologie, die auf tiefgreifende Weise mit dem Leben von Menschen interagiert.

Für Unternehmen geht es nicht um Häkchen auf Compliance-Listen. Es geht darum, verantwortungsvoll zu führen, in einer Welt, in der Vertrauen in Technologie fragil und zugleich unverzichtbar ist. Organisationen, die ISO 42001 anwenden, zeigen Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und der Gesellschaft, dass KI sowohl innovativ als auch verantwortungsvoll sein kann.

Mittelstand braucht einen belastbaren Rahmen für KI, sonst drohen Verzögerungen, Haftungsfragen und Blockaden in Projekten.

KI-Projekte scheitern oft an unklaren Rollen, fehlenden Freigaben und mangelnden Nachweisen. ISO 42001 adressiert das als Managementsystem auf PDCA-Basis und macht KI verlässlich steuerbar: Governance, Risiko, Lebenszyklus und Nachweise.

Schlüsselfaktoren: Nachweisbarkeit, Risikosteuerung, Geschwindigkeit, Compliance-Sicherheit.

Ergebnis: schnellere Freigaben, geringeres Bussgeldrisiko, dokumentierte Qualität, bessere Anbietersteuerung.

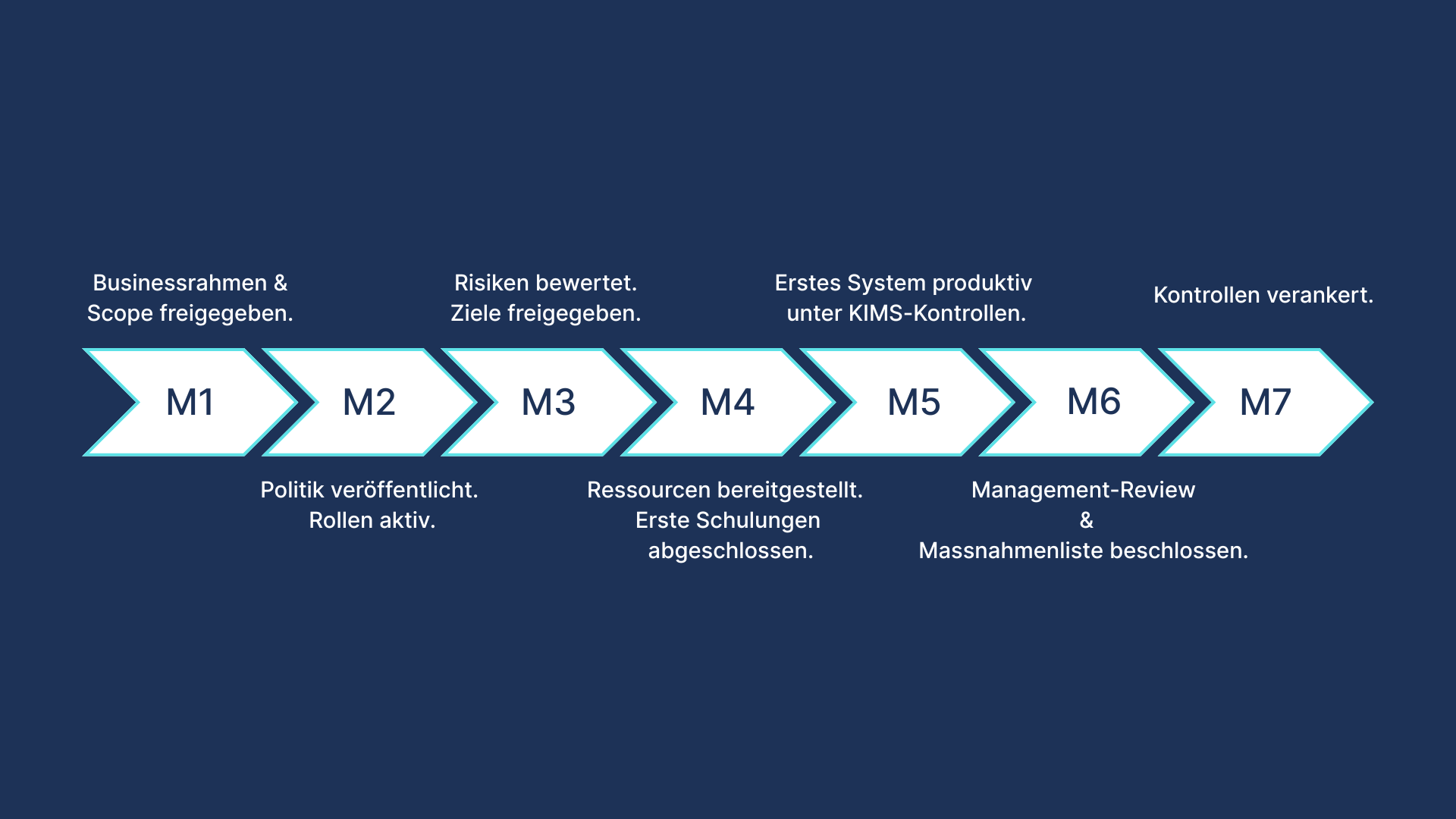

Implementierungsplan in 7 Schritten

Implementierungsplan ISO 42001

1. Initialphase: Kontext und Scope

Ziel: geschäftlichen Rahmen und Scope festlegen. Ergebnis: Zielbild, Scope, Messgrößen, RACI. Hinweise: starten Sie schlank mit einem überschaubaren System.

M1: Businessrahmen und Scope freigegeben.

2. Führung: Verantwortung und KI-Politik

Ziel: Top-Management bindet sich verbindlich ein. Ergebnis: KI-Politik mit messbaren Grundsätzen; Mandat; Gremium; KI Managementbeauftragter. Beispiel-Grundsatz: quartalsweise Bias-Prüfung mit Reporting an das Gremium.

M2: Politik veröffentlicht. Rollen aktiv.

3. Planung: Risiken, Ziele, Änderungen

Ziel: Risiken und Chancen bewerten, Ziele koppeln, Änderungen steuern. Ergebnis: Risiko-Register, Behandlungspläne, Zielkatalog, Change-Prozess.

M3: Risiken bewertet. Ziele freigegeben.

4. Unterstützung: Ressourcen, Kompetenzen, Informationen

Ziel: Mittel, Skills, Informationen bereitstellen. Ergebnis: Budget und Tools, rollenbasierte Schulungen, Kommunikations- und Krisenplan, Dokumentenlenkung.

M4: Ressourcen und Plattform. Erste Schulungen abgeschlossen.

5. Betrieb: Sicherer KI-Lebenszyklus

Ziel: KI-Systeme entlang des Lebenszyklus steuern. Ergebnis: Prozesslandkarte, Modellkarten, Datenkatalog, SLAs, Auditlogs, Freigabechecklisten.

M5: Erstes System produktiv unter KIMS-Kontrollen.

6. Leistungsbewertung: Wirksamkeit messen

Ziel: Steuerung über KPIs, Audits und Management-Review. Ergebnis: KPI-Dashboard, Auditplan und -berichte, Managementbewertung. Kennzahlenideen: Vorfälle durch Fehlentscheidungen, Zeit bis Korrektur, Auditfeststellungen, Schulungsquoten, Zielbeiträge.

M6: Management-Review mit Massnahmenliste beschlossen.

7. Verbesserung: Lernen verankern

Ziel: Abweichungen beheben und Standards fortschreiben. Ergebnis: Verbesserungsregister, aktualisierte SOPs, Trainings-Updates. Quelle der Learnings: Projekte, Audits, Vorfälle, Management-Review.

M7: Verbesserungen in Prozessen und Kontrollen verankert.

Checkliste (kurz)

Scope auf ein priorisiertes System begrenzt

KI-Politik verabschiedet und veröffentlicht

Rollen inkl. KI-Managementbeauftragter benannt

Risiko- und Impact-Methodik verbindlich festgelegt

Risiko-Register mit Behandlungsplänen gepflegt

Lebenszyklusprozesse dokumentiert und genutzt

Schulungen rollenbasiert durchgeführt

KPI-Dashboard produktiv, Reporting aktiv

Internes Audit geplant und terminiert

Management-Review mit Maßnahmenliste vereinbart

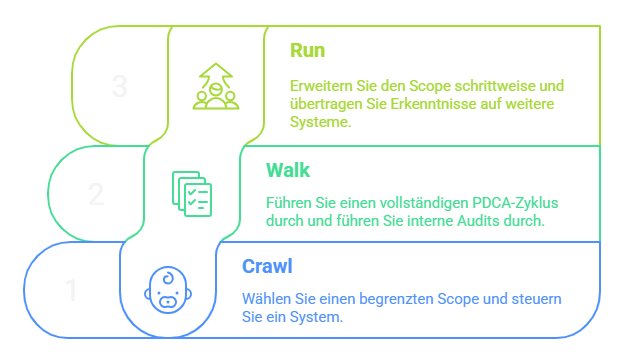

Vorgehen in drei Stufen

crawl-walk-run

Crawl: Begrenzten, relevanten Scope wählen. Ein System sauber steuern.

Walk: Vollen PDCA-Zyklus durchlaufen.

Run: Scope schrittweise ausweiten. Erkenntnisse auf weitere Systeme übertragen.

Herzlichst

Peter Duliba